公務員でも不動産投資はできる?副業にならない条件や成功ポイントを解説

目次

副業をする人が増えている一方、副業が禁止されている職種もあります。それが「公務員」です。

しかし、副業が禁止されている公務員でも条件を満たせばマンション投資などの不動産投資ができるのをご存じでしょうか。

本記事では、公務員が不動産投資を行う際に副業にならないための対策や、失敗しない方法などを徹底解説しています。

将来的に不動産投資を始めようとお考えの公務員は、ぜひ本記事をチェックしてください。

公務員が不動産投資できる3つの条件

公務員が不動産投資を問題なく行うためには、3つの条件があります。

ここでは「人事院規則14-8(営利企業の役員等との兼業)の運用について」を参考に、それぞれの条件をご紹介します。

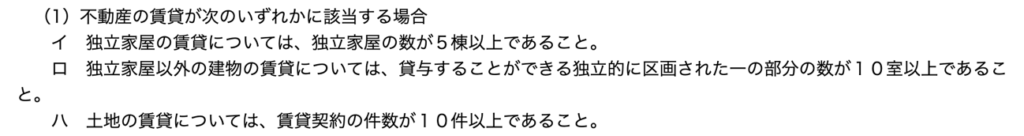

(1)不動産投資の投資規模は5棟10室以下である

公務員は全体の奉仕者であることが定められているため、私的な事業で利益を上げることが禁止されています。

ただし、不動産投資の投資規模が一定規模以下の場合は副業に該当しません。

一定規模の具体的な事例としては、事業規模が5棟10室未満の場合は事業として認められないとされています。

(2)不動産の家賃収入は年間500万円未満である

投資規模を5棟10室以下にしていても、年間の家賃収入が500万円以上の場合は副業に該当します。

棟数問題をクリアしていても、家賃収入や物件価格によっては副業扱いになりますので、公務員は不動産収入のバランスを考えて不動産投資を行う必要があるでしょう。

(3)不動産の管理業務を委託している

人事院規則には、不動産の管理業務について「入居者の募集、賃貸料の集金、不動産の維持管理等の不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務を事業者に委ねること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。」という規定がされています。

つまり、公務員自らが不動産物件の管理を行なってはいけないということです。

対処法としては、公務員が不動産投資を始める場合は賃貸管理業務を業者に委託するのがポイントです。

本業をしながら賃貸住宅の入居者募集や家賃の回収、設備のメンテナンスや修繕を個人で行うのは無理がありますので、そういった意味でも建物管理を委託するのがおすすめといえます。

申請すれば条件外でも不動産投資ができる場合がある

万が一、先ほどの要件を満たさずに不動産投資を行った場合はどうなるの?と心配している方もいるでしょう。

結論から述べますと、要件を満たさなかった場合でも、申請すれば懲戒処分に該当しません。

ここからは、具体的な方法や申請するタイミングなど、4つの項目について詳しく解説していきます。

(1)申請すれば認められるケースがある

人事院規則では、以下の条件に該当した場合、申請を行うことで不動産投資が許可されます。

- ✅ 本業と副業の間に特別な利害関係又はその発生のおそれがない

- ✅賃貸にかかる管理業務を事業者に委ねることで本業に支障が生じないことが明らかである

- ✅公務員としての公平性及び信頼性が確保される

地方公務員においても条件はほとんど同じですが、自治体ごとに独自の規定が設けられていることもありますので、必ず事前に確認するようにしてください。

具体的には「生前贈与や相続によってワンルームマンションなどを取得した場合」「転勤によって住んでいる家屋や地域を離れなければならない場合」などがあります。

このような場合、申請を行うことで不動産投資が許可されますので、上手く活用しましょう。

(2)申請書類を用意する

申請に必要な申請書類は下記の通りです。

- ✅自営兼業承認申請書(不動産等賃貸関係)

- ✅不動産管理の委託契約書

- ✅物件概要書

- ✅賃貸条件一覧表

地方公務員の場合は、自治体ごとに独自の基準を設けているケースもありますので、事前にご自身の職場の代表や人事担当者などに詳細を確認しておきましょう。

(3)申請するタイミングは?

申請するタイミングとしては、相続や不動産投資会社への相談前がオススメです。

銀行などの金融機関から融資が下りたにもかかわらず、申請が通らなかったとなると大変です。

購入した物件は投資用不動産ではなくただの不動産となり、賃貸経営もできずに大きな損失となります。

購入後に売却する場合は手間がかかりますし、一般的に売却価格は新築であっても購入時の価格よりも安くなりますので、このような事態に陥らないためにも、事前に申請を行った上でマンション投資を行うことが大切です。

また、申請が通るまでには一定期間必要な場合もありますので、申請は余裕をもって行いましょう。

(4)許可なしで不動産投資をしたらどうなる?

もし、公務員が許可なしでマンション経営などの不動産投資を行ったことが発覚した場合は違法となり「懲戒免職」「停職処分」「減給処分」「戒告処分」などの懲戒処分になる恐れがあります。

- ✅免職…公務員としての身分を失い、退職金の全額または一部が不支給となる

- ✅停職…公務員としての身分を保有させたまま一定期間職務に従事できず、給与の支給もなし

- ✅減給…1年以下の期間において月額報酬の5分の1以下に相当する額を給与から減額される

- ✅戒告…今後を戒めるために注意を申し渡す。懲戒処分の中では一番軽い。

以上のように、許可なくアパート経営などを行った場合、懲戒免職処分となる可能性がありますので、公務員がアパート経営などを行う際は慎重にすべきといえるでしょう。

なぜ公務員は副業が禁止されている?その理由とは

サラリーマンなど企業に勤めている会社員には副業が許可されているのに、なぜ公務員は副業が禁止されているのでしょうか。

公務員が副業を禁止されているのには、下記2つの理由があります。

(1)公務員は営利目的の副業は原則禁止されている

実は、公務員は副業が完全に禁止されている訳ではありません。厳密に言うならば、「営利目的の副業」が禁じられているのです。

その根拠は国家公務員法と地方公務員法によって定められていますので、まずは条文をご覧ください。

- ✅(私企業からの隔離)

第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

引用元:e-GOV法令検索 国家公務員法

上記のように、国家公務員は営利企業等の役員になることが禁止されています。

しかし、非営利団体として副業をすることは可能です。

その際には、内閣総理大臣や所轄庁の長官に許可を得ることが必要とされています。(国家公務員法104条)

続いて地方公務員が副業を禁止されている理由をみていきましょう。

- ✅(営利企業への従事等の制限)

第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。

引用元:e-GOV法令検索 地方公務員法

このように、公務員は営利目的の副業が基本的に禁止されています。

公務員は全体の奉仕者という立場を憲法で規定されていることもあり、副業に制限が設けられているのです。

(2)公務員は副業が制限、禁止とされている理由

他にも公務員が副業を制限・禁止されている理由はあります。

3つの法律についてご紹介します。

①信用失墜行為の禁止(国家公務員法 第99条、地方公務員法 第33条)

公務員は、公務員の信用度を傷つけるようなことや、公務員全体の不名誉となるような行為が禁止されています。

もし、この事項を抵触した場合、政策自体の信用もなくなってしまうでしょう。

このような事態を招かないためにも、公務員は信用失墜につながるような行為をしてはいけないのです。

②秘密を守る義務(国家公務員法 100条、地方公務員法 第34条)

公務員は、まだ世間に発表されていない情報などに対する秘密事項を持っていることがあります。

そのため、これらの情報を外部漏洩させないように副業が禁止されているのです。

もし、副業を通じて情報を外部に漏らしてしまった場合、国や地方公共団体のイメージダウンにもつながってしまいます。

③職務に専念する義務(国家公務員法 101条、地方公務員法 第35条)

公務員は憲法にも定められている通り、一部の人のための奉仕者ではなく、国家、国民、市民のための奉仕者です。

そのため、職務専念の義務があります。

副業を始めた場合、人によって副業に専念してしまう可能性があり、本来の職務に専念することが難しくなるかもしれません。

このような事態を未然に防ぐためにも、公務員は副業をすることが禁止されているのです。

公務員だからこそ不動産投資をする3つのメリット

不動産投資を行う条件が厳しく定められている公務員ですが、不動産投資が公務員にとって有利に働くポイントもあります。

ここからは、公務員だからこそ不動産投資を始めておきたいメリットを3つ解説します。

(1)与信が高く低金利などの好条件で融資が受けやすい

不動産投資物件を購入する場合、対象の投資用物件と融資を受ける本人の属性(職種や年収、年齢、勤続年数など)を評価するために、銀行など金融機関の融資審査を受ける必要があります。

公務員は、社会的な信用力が高く安定的な収入が見込めるため、融資条件を満たしやすく、審査が比較的有利になりやすいです。

上場企業のサラリーマンでないと融資が難しい大手都市銀行でも、倒産などの失業リスクが少ない公務員には積極的に融資を提案してくれる可能性があるほか、借入限度額も高くなりますので、人気のエリアや収益性の高い宅地建物を購入でき、より有利な条件でのマンション投資が期待できます。

また、公務員は低金利でローンを組むことができるため、自己資金(頭金)が少ない場合でも希望の賃貸物件を購入することができるのです。

この傾向は、住宅ローンはもちろん不動産投資ローンにも当てはまりますので、金融機関からの信頼力が高い公務員は、不動産投資と相性が良いと言えるでしょう。

(2)本業に影響せず不労所得を得られる

公務員が不動産投資を安心して行うための条件として最も重要なのは、本業に支障が出ないという点です。

全体の奉仕者として国家や国民、市民のために働く公務員が、本業に支障が出てしまったら信頼に関わることになります。

不動産投資では、物件購入後に建物管理や入居者管理(家賃滞納時の家賃回収や入居率の向上など)を行う必要があります。

しかし、管理業務の全てを一人でやる必要はありません。

不動産の購入後は、不動産投資会社や管理会社にアパート経営などの管理業務を委託するのが一般的です。

そのため、不動産投資は本業が忙しい公務員でも負担になりにくく、比較的本業と両立しやすい投資方法といえるでしょう。

また、マンション投資などの不動産投資は、株式投資やFXなど他の投資方法と比較して値動きが緩やかな特徴があります。

急激な価格変動もないため、比較的安定した収支が期待できます。

加えて売買する頻度も比較的少ないので、仕事が忙しい公務員にも向いているといえるでしょう。

(3)安定した収入から投資計画を立てやすい

公務員は給与所得などの収入源が比較的安定しているため、ローンの返済計画を立てやすいのも不動産投資の魅力のひとつです。

民間企業に勤めているサラリーマンの場合、勤務先の業績状況によっては倒産して収入がなくなる可能性があるため、ローンを完済するまで同じ収入が見込めるとは限りません。

それに対し、公務員は国や地方自治体が倒産する可能性は比較的低く、収入も安定しているため、将来的に受け取れる給与額の算出がしやすい特徴があります。

そのため、ライフプランに合わせて月々の返済額の見通しが持ちやすいほか、自己資金も貯まりやすいので頭金も多く準備しやすくなり、融資条件を満たしやすくなるでしょう。

また、不動産投資は節税対策にもなります。

投資に関係する経費は給与分から差し引くことが可能なので、所得金額を下げられ、所得税を控除できます。

黒字の場合は利益として儲けがでますし、赤字分は節税対策ができるので、不動産投資は節税効果が高いといえるでしょう。

公務員が不動産投資を成功させるポイント

ここでは、公務員が不動産投資の成功率を上げるための方法を4つご紹介します。

(1)融資額は返済できる額にする

先ほども解説したように、公務員は給料が安定しているため比較的融資がおりやすい傾向にあります。

しかし、融資が通りやすいからといって、知識がないまま最大の投資額を借り入れるのはかなり危険です。

収入が安定している公務員は、不動産投資会社から高額の一戸建てやマンションなどを紹介されることがあります。

公務員の投資家は、不動産投資のデメリットについてもしっかりと勉強し、不動産業者に惑わされることなく返済できる範囲内で融資額を決める必要があります。

入居率が低い物件だと、購入後にローン返済が家計を苦しめることになりますので、後悔しないためにも、公務員が不動産投資を行う際の物件相場を参考に、慎重に融資額を判断してください。

(2)不動産投資の収益ポイントを理解する

不動産投資の取引方法や収益の仕組みをきちんと理解していないのは、投資で失敗する原因になり得ます。

特に公務員は上場企業などのサラリーマンと比較してビジネス感覚が低い傾向にあります。

そのため、不動産投資の仕組みや利益の出し方などの基礎知識を自分で勉強することが大切です。

不動産投資会社に相談したり、不動産投資に関するセミナーに参加したりすることで、投資の知識を身に付けることができます。

(3)信頼できる不動産管理会社を選ぶ

自分で不動産管理ができない公務員は、不動産の購入後に失敗しないよう信頼できる管理会社かどうかを判断する会社選びも大事です。

不動産投資においては、空室対策をして空室率の減少と、入居率の上昇が必須です。

信頼できる不動産管理会社は、不動産の管理をしっかりとサポートしてくれる良きパートナーになりますので、管理会社を選ぶ際は実績が豊富だったり、評価が高かったりする業者を慎重に選ぶようにしましょう。

(4)セカンドオピニオンを受ける

不動産投資をしようと考えている場合、複数の不動産投資会社から自分に合う会社を選択することと思います。

しかし「不動産投資会社がたくさんありすぎて選び方が分からない」「この不動産で大丈夫なのかな」など不安な方もいるでしょう。

そんな方はセカンドオピニオンを受けるのも選択肢のひとつです。

例えばFP(ファイナンシャル・プランナー)は、融資額が適切かどうかや、購入のタイミング、顧客ニーズに合った物件選びなどを公平な立場でアドバイスしてくれます。

初めての不動産投資に不安を抱えている方は、FPへの相談を検討してみてはいかがでしょうか。

公務員が不動産投資をする時の注意点

公務員は不動産投資に向いているとはいえ、何の知識もなくやみくもに投資を行うのは危険です。

ここでは不動産投資をする際の注意点を解説しますので、ご確認ください。

(1)与信が高いことからカモにされやすい

上述した通り、与信が高く、融資が受けやすい上に低金利でローンが組める公務員は、不動産投資が向いています。

しかし、その与信が高いという公務員としてのメリットが不利に働き、逆に利用されてしまう可能性があるので注意が必要です。

ほとんどの不動産会社は丁寧な対応をしてもらえますが、中には悪質なところもあり、高い仲介手数料を目当てに高額な不動産を購入させられる可能性があります。

確かに高額物件は資産価値が高く、土地の条件や立地が良いものであれば入居者もすぐに見つかるので安定した賃料収入が期待できるでしょう。

しかし、入居者が見つからず、空室が続いてしまう「空室リスク」を完全に回避できるものではありません。

また、高額物件は維持管理費も高くなりますので、損失を被る可能性もあるのです。

いくら低金利でローンが組めるとは言え、あまりにも高額な物件を購入した場合には経済的負担が大きくなるかもしれませんので注意しましょう。

このように、与信が高く、高額な物件も購入が可能な公務員は不動産業者からカモになりがちです。

そのため、営業マンの話を鵜呑みにせず、しっかりと物件情報や契約内容を判断した上で不動産を購入しましょう。

特に、高利回りを売りにしてくる場合、実質的な利回りがどれくらいになるのか、維持管理費を把握するようにヒアリングしておくことが重要です。

(2)法律違反、懲戒処分になる可能性がある

何度もお伝えしていますが、公務員が副業をするのは原則として禁止されています。

副業が発覚すると、法律違反となり、懲戒処分を受けることになるでしょう。

最悪の場合、懲戒免職となり、公務員としての資格を失い退職金も全額カットされてしまうことも十分あり得ます。

そうなれば、大きな損失になることは間違いありません。

公務員の不動産投資が副業にならないための条件は3つありました。確認のため、もう一度紹介しておきます。

- ①不動産投資の投資規模が5棟10室以下

- ②不動産の家賃収入(駐車場の賃貸料を含む)は年間500万円未満

- ③不動産の管理業務は委託する

公務員が不動産投資を行う場合は、上記3つの条件を必ず満たしておくようにして下さい。

もし、この条件を超えてしまう場合は、申請を行うことで副業に当たらなくなる可能性もありますので、申請手続きを必ず行っておきましょう。

(3)年1回の確定申告が必要

不動産投資を始めて利益が出た場合、開始した翌年以降、毎年確定申告を行う必要があります。

確定申告の期限は2月16日から3月15日となっていますので、必ず期限内に申告を行うようにしましょう。

以下に確定申告の大まかな流れを記載しておきますので、参考にして下さい。

- ✅確定申告のために毎月の収支を帳簿で管理しておく

- ✅帳簿に記載された収支の証明として領収書などの書類を保管しておく

- ✅確定申告の必要書類に必要事項を記入する(書類はお近くの税務署で取得可能。インターネット上で申告可能なe-TAXもあります)

- ✅確定申告の期限内に書類をまとめて提出

確定申告をするためには、不動産所得が毎月どれくらいあるのかを帳簿で管理しておく必要があります。

また、その記載の証明として領収書などの書類は保管しておくようにしましょう。

確定申告は、不動産所得が年間20万円以下の場合、申告の必要がありません。

不動産所得は、「総収入金額ー必要経費」の計算方法で求めることができます。

不動産所得が20万円以上の場合は、年に1回必ず確定申告をする必要がありますので、忘れないようにしておきましょう。

不安な方は始める前に専門家に相談

不動産投資に興味があり、投資を始めたいけれど、ご自身の家計の収支で返済ができるのか不安という方は、家計に関するお金のプロである我々ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談ください。

家計の見直しはもちろん、老後資金や資産形成についてのアドバイスなど、お金に関するさまざまな困りごとに対して最適なご提案をさせていただきます。

初めて不動産投資を行う方にとって、不安は尽きないものです。

しかし、上記のように相談できる専門家は多く、分野別に的確なアドバイスをもらうことができます。

不動産投資について不安や悩みがある場合は、ぜひ我々FPにご相談ください。

なお、実際に弊社の相談事例を公開していますので、ぜひチェックしてみてください。

著者

- 株式会社アルファ・ファイナンシャルプランナーズ

- AFP、宅地建物取引士、DCプランナー、証券外務員一種、二種、内部管理責任者、不動産賃貸経営管理士、住宅ローンアドバイザー、日商簿記2級

☆「幻冬舎ゴールドオンライン」にて記事連載中☆

☆「NewsPicks」にて記事連載中☆

アジア金融の中心地であるシンガポールに10年間滞在。その後、外資系銀行にてプライベートバンカー、セールスマネジャー、行員向け経済学講師を経て独立系ファイナンシャルプランナー事務所を設立。著書に『58歳で貯金がないと思った人のためのお金の教科書』、『50代から考えておきたい“お金の基本”』。Bond University大学院でマーケティングと組織マネジメントを研究。経営学修士。

最新の投稿

税金2024.02.27不動産を相続したら相続税はいくら?手続き、計算方法や活用方法を解説

税金2024.02.27不動産を相続したら相続税はいくら?手続き、計算方法や活用方法を解説 不動産投資2024.02.24不動産所得がある場合は確定申告が必要!計算方法や申請手順を解説

不動産投資2024.02.24不動産所得がある場合は確定申告が必要!計算方法や申請手順を解説 税金2024.02.23不動産の生前贈与はした方がいい?メリット、手続きや注意点を解説

税金2024.02.23不動産の生前贈与はした方がいい?メリット、手続きや注意点を解説 不動産投資2024.02.21不動産投資クラウドファンディングとは?おすすめ商品も合わせて紹介

不動産投資2024.02.21不動産投資クラウドファンディングとは?おすすめ商品も合わせて紹介